かみ合わせ 不定愁訴 咬合関連症|津駅周辺で歯科をお探しの方は内原歯科まで

top > かみ合わせ

かみ合わせとは?

About dental bite?

かみ合わせには、さまざまな働きがあります。

機能的な働きとして

- 食べて飲み込むこと(咀嚼・嚥下)

- 噛みしめること(姿勢制御)

- 呼吸

- 言葉を発すること(発語)

があります。

さらに、審美的な働きとして

- 顔貌のバランス

- 笑顔の自然さ・美しさ

などがあります。

この機能性と審美性は、どちらかを重要視しすぎると、

どちらかが損なわれる場合があります。

そのため、機能性と審美性のバランスをとって

治療を行っていくのが最良と考えます。

かみ合わせを調整する際に、先に当たってしまう歯・強くあたる歯・引っかかりを感じる歯などを

安易に削って調整してしまうと、下記のような症状が出る可能性があります。

- ▶ かみ合わせを支えている箇所を崩してしまう

- ▶ 顎のズレを助長してしまう

- ▶ かみ合わせの高さが低くなり、舌がスムーズに動けるスペースを侵害してしまう

当院では、生体に調和したかみ合わせを前提として、バランスを考慮した特殊な治療である

「足すかみ合わせ」の治療も行っております。

歯を削らずにかみ合わせを改善したいという方は、ぜひ当院までご相談ください。

かみ合わせのバランスが

崩れていく流れ

Flow

《原因》

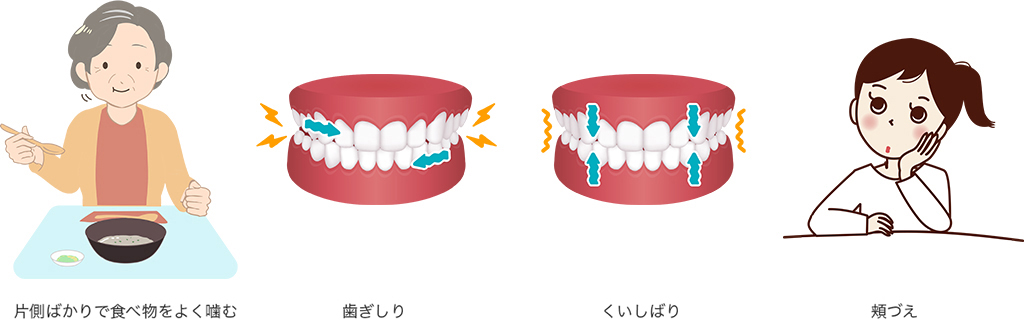

〇悪習癖がある:歯のすり減りがまばらに進んだり、歯にとってあまりよくない力がかかってしまいます

〇お口の健康状態が悪いまま治療をしなかったり、治療途中で放置してしまった

〇生まれ持った歯の形態やかみ合わせの影響

〇歯(被せ物も含めて)のすり減りや、上下の歯の接触が悪いことにより、かみ合わせが不規則に低くなってしまっている

《かみ合わせの高さの

まばらな低下》

お口の中で、残っている歯の高さが異なった状態で、全体的に低くなります。

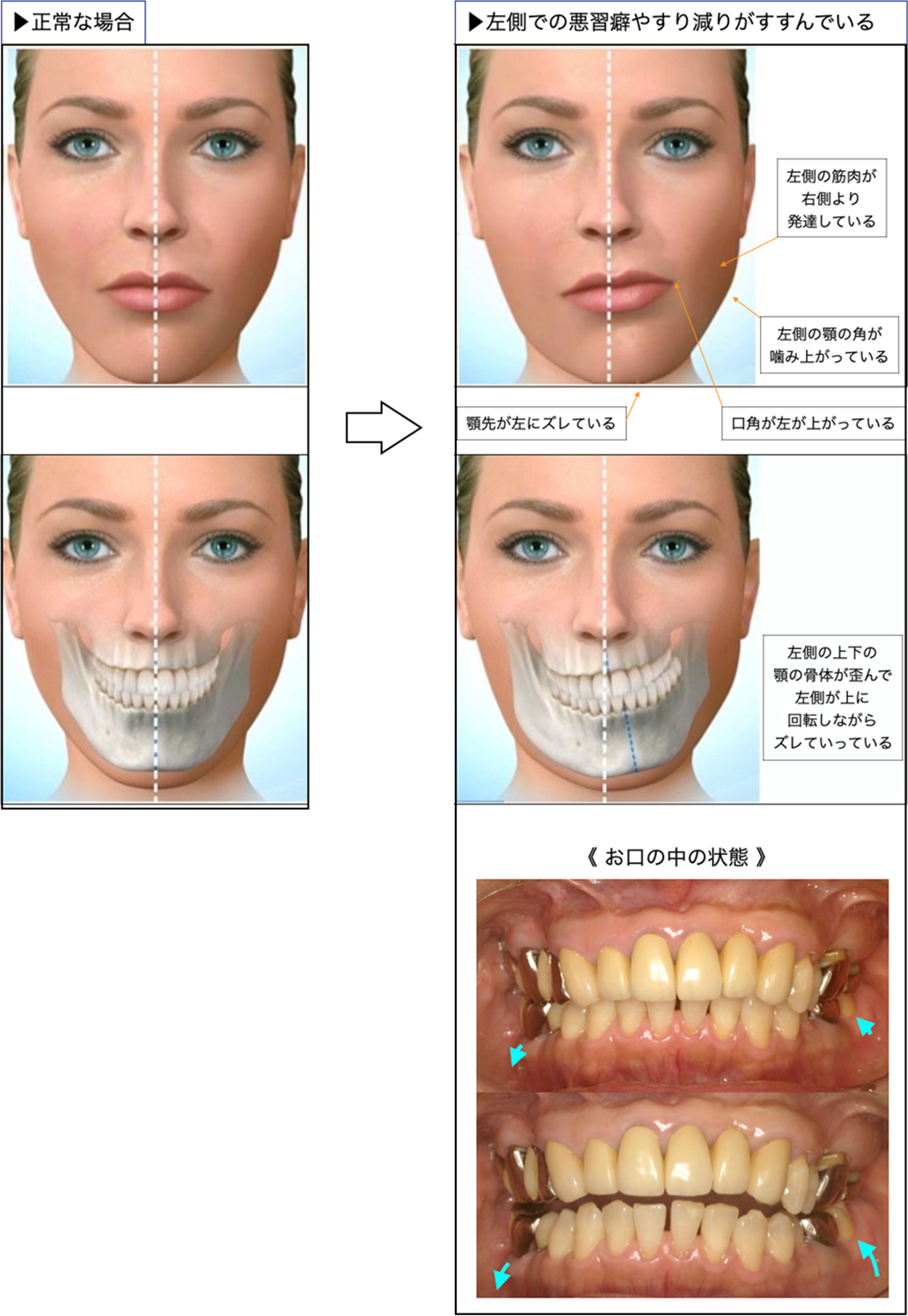

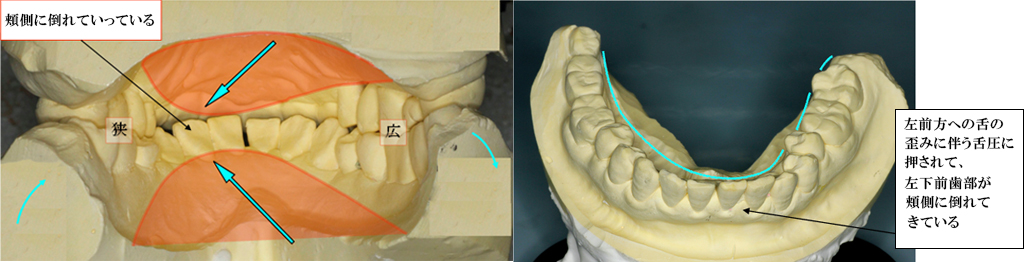

①顎のズレ

よく噛んでいる側に顎がズレたり、歯のすり減りがより進んだ箇所は、余分に顎を引っ張り上げなくてはいけなくなります。

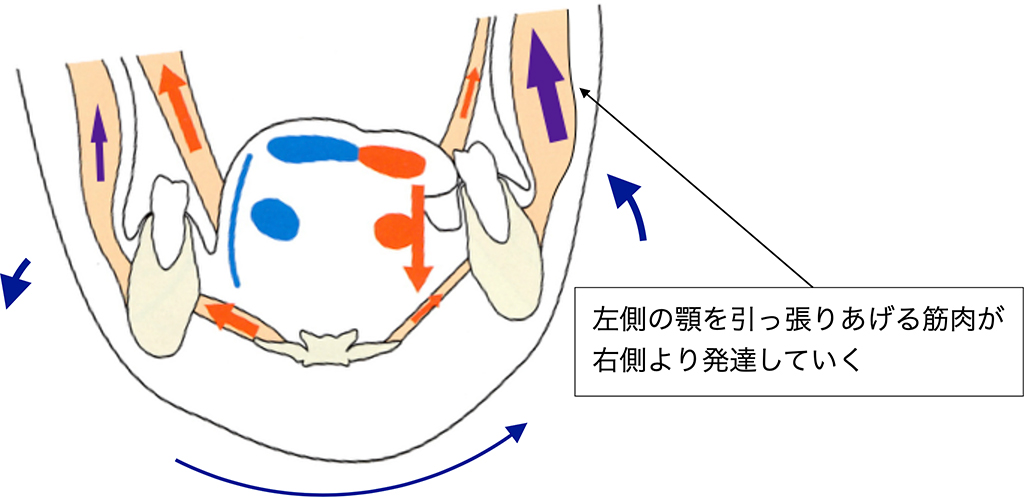

筋肉の発達・緊張度合の変化

左右の顎の筋肉の発達や緊張度合に左右差が出ることにより、バランスが崩れていきます。

筋肉の過緊張

かみ合わせや筋肉の左右のアンバランスな状態が続くと、お口を開け閉めする筋肉や、

顎を動かす筋肉の一部が常に緊張した状態になり、さまざまな部位に症状が出ることがあります。

舌のゆがみに伴う顎のズレや歯列のゆがみ

舌がゆがむと、下の顎も舌のゆがみの方向に引っ張られてズレていき、

歯の上下の接触関係が変わったり、歯にかかる舌圧が変化して、歯列のゆがみにつながっていきます。

歯への影響

上下の接触関係が変わることで、継続的に歯に悪い方向の力がかかる場合もあり、

歯周炎が悪化したり、上下の歯の接触時に痛みが出たりすることがあります。

かみ合わせのタイプと不定愁訴(咬合関連症)

Type

不定愁訴とは、「患者さま自身に多岐にわたる自覚症状 (頭痛・筋肉痛・疲労感など)があるものの、

医学的検査をしても原因となる病気がはっきりとは見つからない状態」のことを指します。

医科の分野において原因がはっきりとしなくても、かみ合わせが影響して、いわゆる不定愁訴的な症状が出ることがあります。

お口に関することも、身体の一部である以上、その影響は口の周囲や、

ひいては全身に影響を及ぼすこともあります。

以下は、かみ合わせのタイプによって出る可能性がある症状の一部です。

このような症状でお困りの方は、一度当院にご相談ください 。

あなたのかみ合わせは

どちらのタイプが近いですか?

※近いタイプと思うイラストをクリックしてみて下さい。

※近いタイプと思うイラストをタップしてみて下さい。

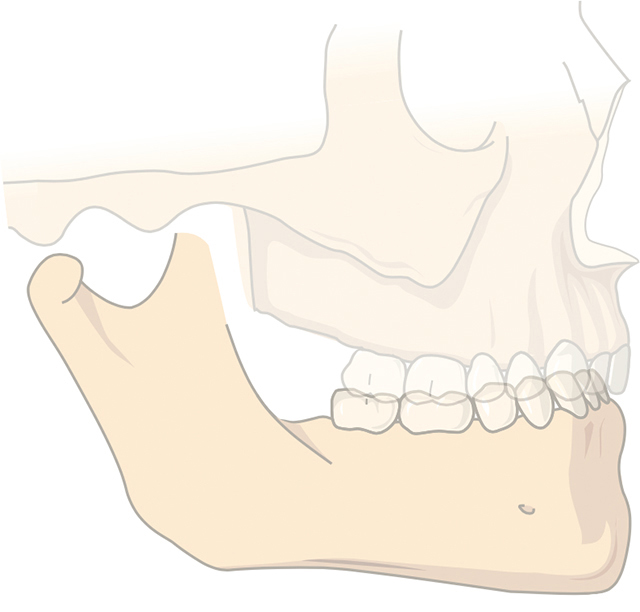

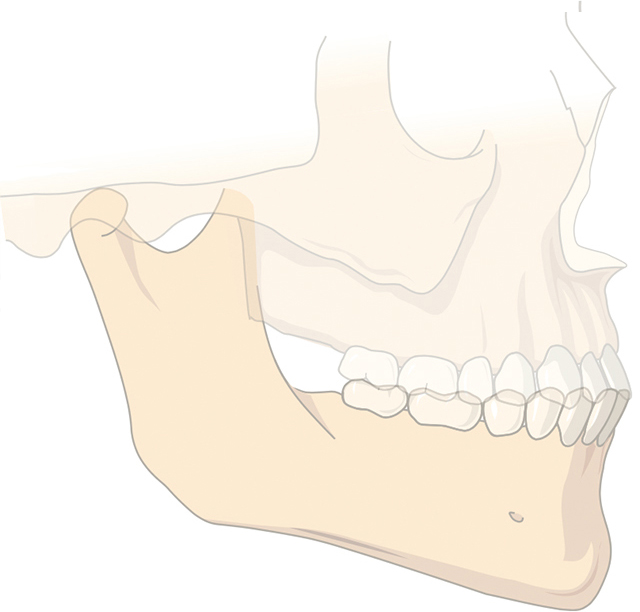

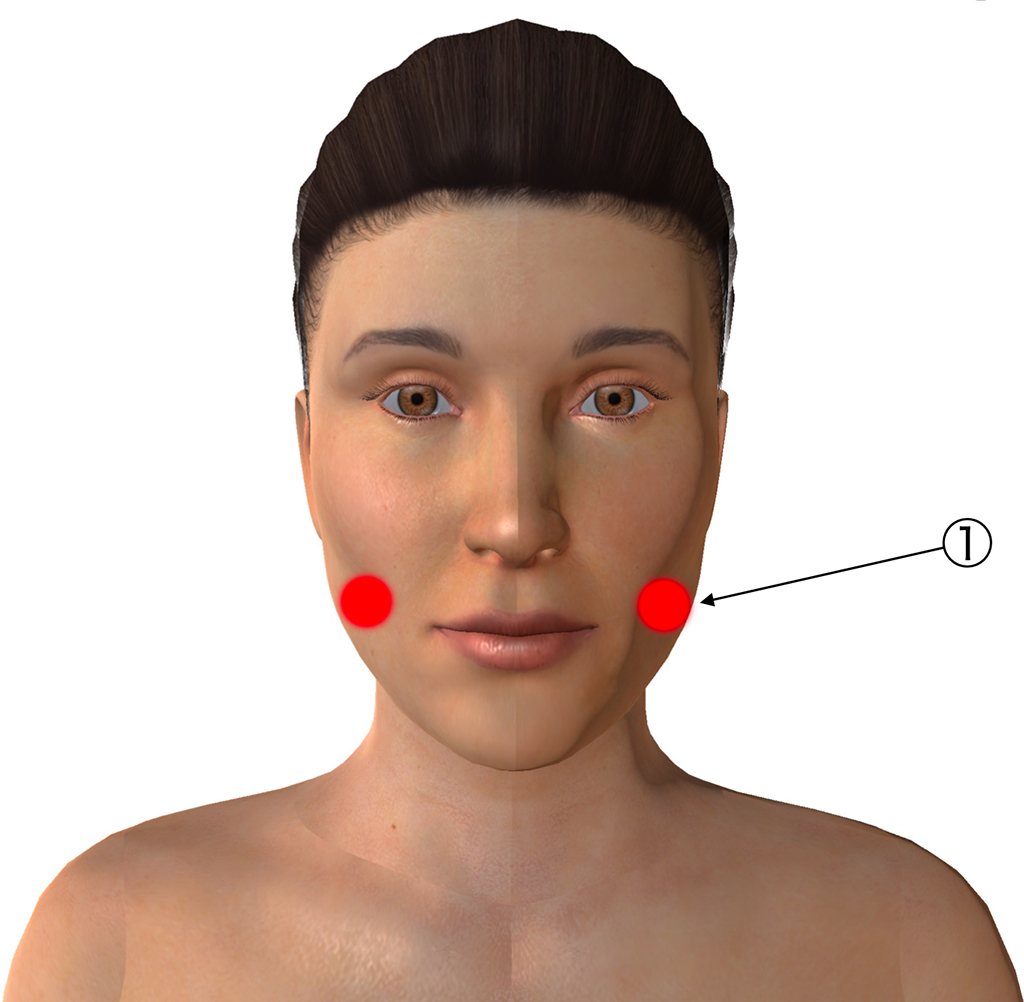

下の前歯が噛み込んでくるタイプ

生まれ持った歯の形態の影響もあり、

下の前歯が中に入り込む傾向があります。

そのため噛んだときに、正面から見て下の前歯の

見える量が少なく、すり減りも強いので、

お口の前の方が潰れている状態です。

生まれ持った歯の形態の特徴

歯の外側のカーブが先端にいくほど、

舌側に倒れている形をしています。

その形態が周囲の筋肉に働きかけ、

歯を含めて下の顎をより舌側(内側)に入り込ませていきます。

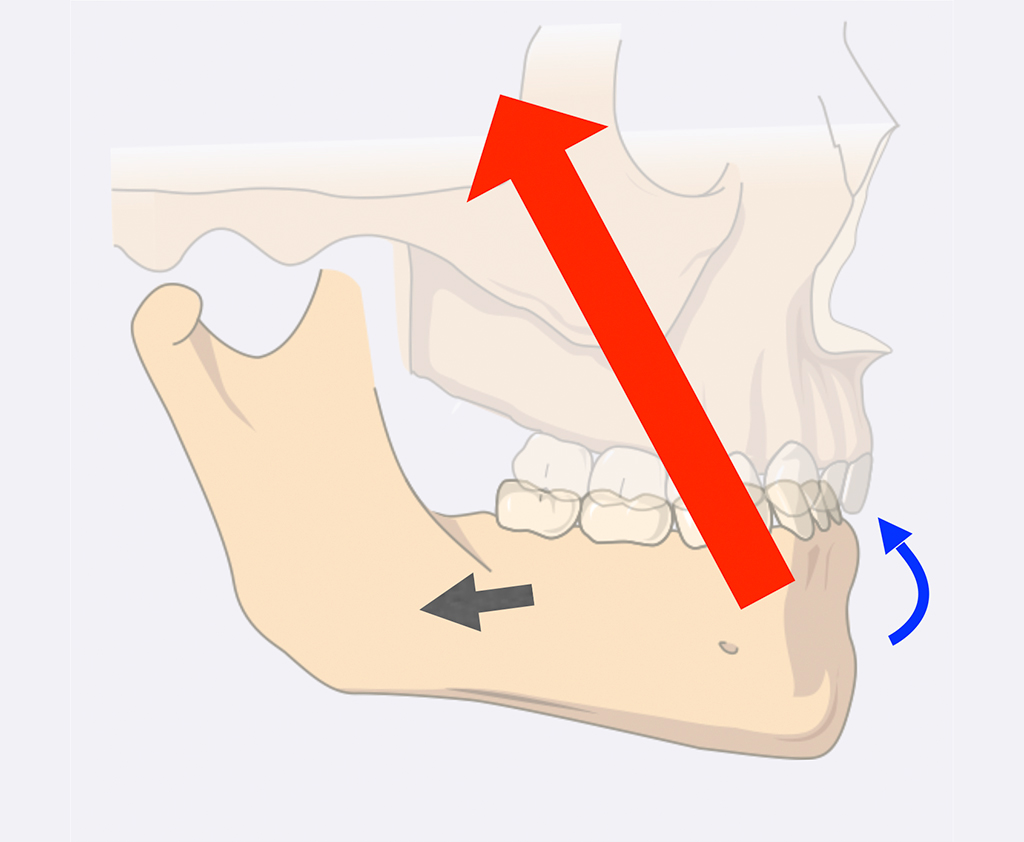

噛むときにかかる力の方向

下の前歯が中に入り込むことで、

下の顎が後方にズレていきがちです。

また、噛み込むことで、

下の前歯はより舌側に倒れ込んでいきやすくなります。

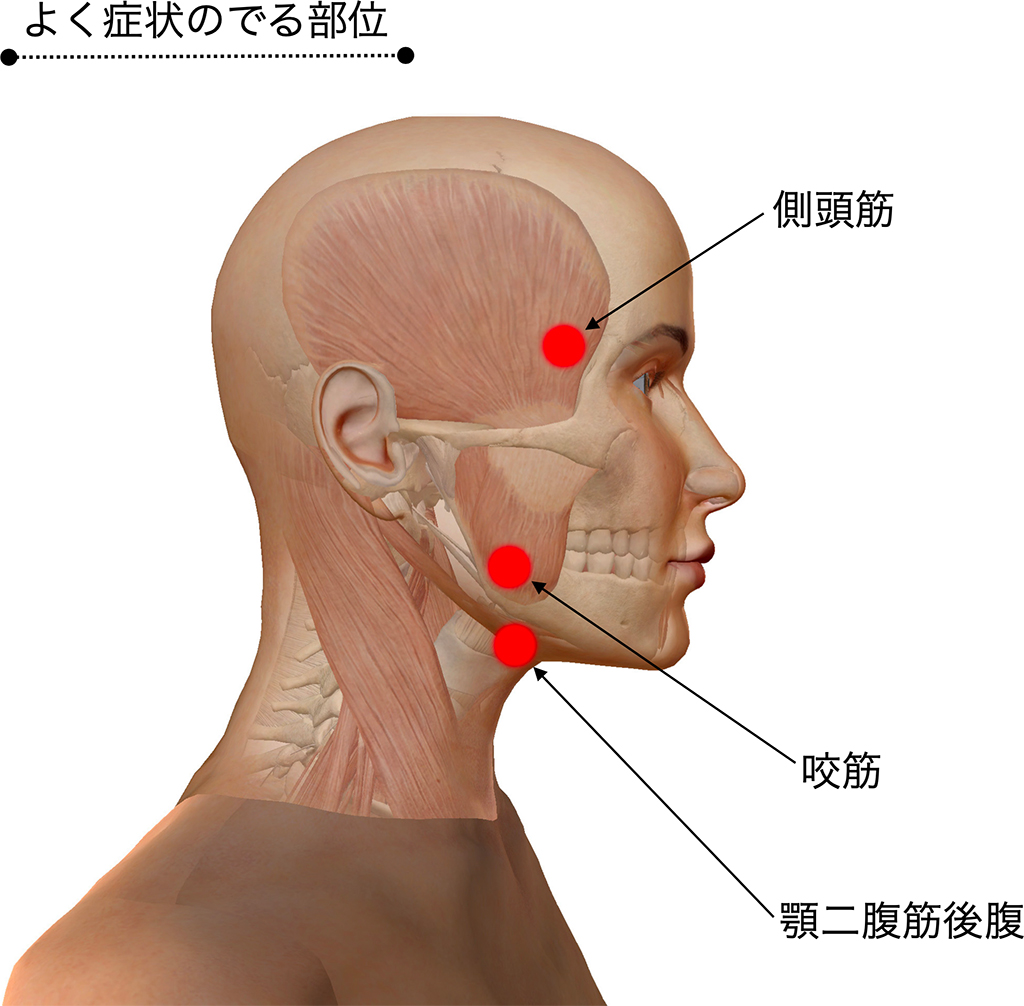

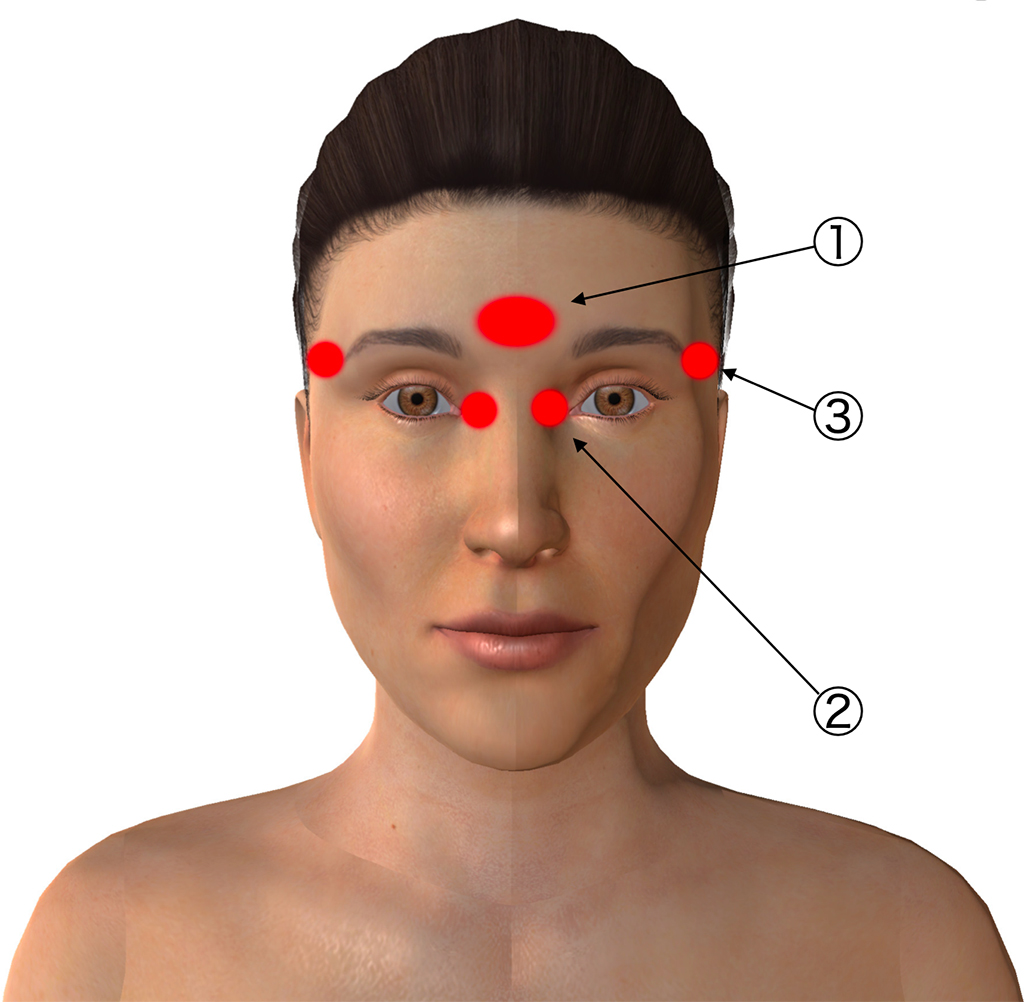

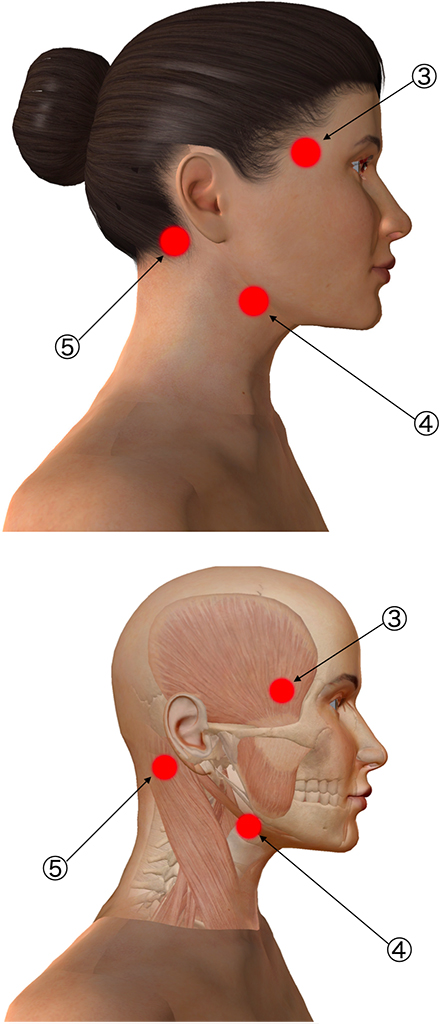

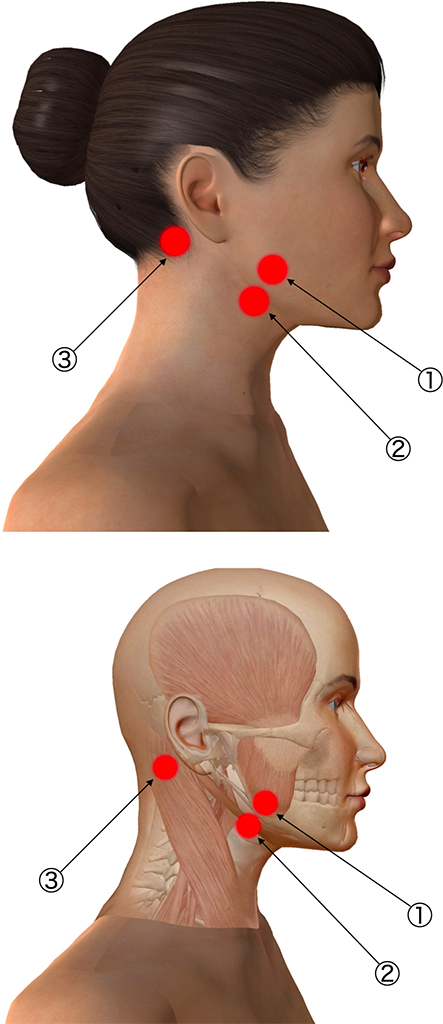

不定愁訴

①疲労すると、このあたりが重く感じます。

さらに症状が進むと、

頭の前の方全体に「ぼわ~ん」と広がっていき

頭がスッキリせず、

重く鈍い痛みを感じることがあります。

②疲労すると、この部分の奥が「ズーン」と

強く押されている感じがして、

痛みを感じることがあります。

※下の前歯が噛み込むことにより、

噛む圧力が上向きかつ内側にかかる影響を

受けて生じます。

③ひどくなると、疲労時だけでなく平常時にも、

偏頭痛として症状が現れます。

※下の前歯が噛み込む過程で、

下の前歯を引っ張り上げる働きのある筋肉(側頭筋)が

過剰に収縮することで生じます。

④疲労すると、下の顎の角の内側あたりに

グッと押し込むようなハリを感じ、

圧迫感と痛みを感じることがあります。

※下の前歯が噛み込むと同時に、

下の顎も後方に押し入れられる過程で、

後方に顎を引っ張る筋肉(顎二腹筋後腹)が

収縮することで生じます。

⑤疲労して④の症状が現れると、耳の後ろあたりに

ハリや圧迫痛を感じ、首にも圧迫感を

覚えることがあります。

※下の顎が後方に押し入れられることで喉を圧迫するため、

それを軽減しようとこの部分の筋肉(胸鎖乳突筋)が

緊張して前方に押すことにより生じます。

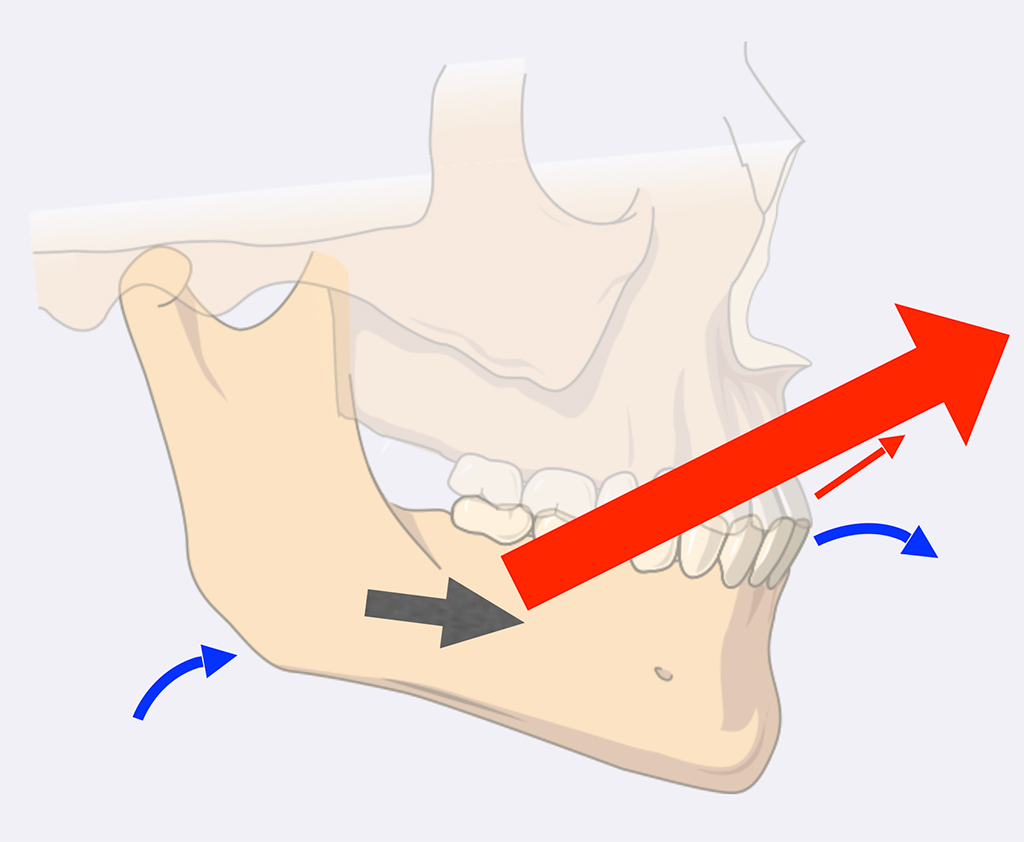

奥歯が噛み込んで前歯が開いてくるタイプ

喉の方(後方)にいくにつれて

奥歯のすり減りが強く低くなり、

お口の奥の方が潰れている状態です。

奥歯が噛み込むことや生まれ持った歯の形態の影響により、

前歯がより外側に開いて見えます。

生まれ持った歯の形態の特徴

歯の外側のカーブの歯茎側に少しくぼみがあり、

先端にいくほど頬側に倒れている形をしています。

その形態が周囲の筋肉に働きかけ、

歯を含めて下の顎をより頬側(外側)に押し開いていきます。

噛むときにかかる力の方向

奥が噛み込むことで、後方の舌の居場所が狭くなります。

そのため、噛んだ時に居場所を広げようと、

舌は下の顎ごと前方に押し出しつつ、

前歯を押し倒す傾向があります。

結果、下の顎は前方にズレていきがちで、

前歯は外側に倒れていきやすくなります。

不定愁訴

①疲労時や平常時、この部分を中心に重い感じがします。

さらに症状が進むと痛みを感じ、

最終的に筋肉がつる感じがすることがあります。

※奥歯が低くなっていることで、より筋肉(咬筋)が

下の顎の後方部を引っ張り上げる必要があり、

筋肉が過剰に収縮することで生じます。

②疲労すると、下の顎の角の内側あたりに

グッと押し込むようなハリを感じ、

圧迫感と痛みを感じることがあります。

※前方にズレていこうとする下の顎を、ズレないように

この部分の筋肉(顎二腹筋後腹)が緊張して下の顎を

後方に引くことで生じます。

③疲労して②の症状が現れると、耳の後ろあたりに

ハリや圧迫痛を感じ、首にも圧迫感を

覚えることがあります。

※前方にズレていこうとする下の顎を引き戻そうとするも、

強すぎると喉を圧迫することになります。

それを軽減するため、この部分の筋肉(胸鎖乳突筋)が

緊張して前方に押すことにより生じます。

かみ合わせ治療の流れ

Flow

1

Step 01

主訴の聞き取り

治療によって改善したいことや、

不定愁訴などを含めた患者さまの悩みごとや心配ごとなどを

お聞きします。

2

Step 02

問診・視診・触診

気になる症状が出てから現在までの経緯や

程度の変化などをお聞し、お口の中の状態を拝見します。

不定愁訴や筋肉の症状がある場合は、

触診にて状態を把握 します。

3

Step 03

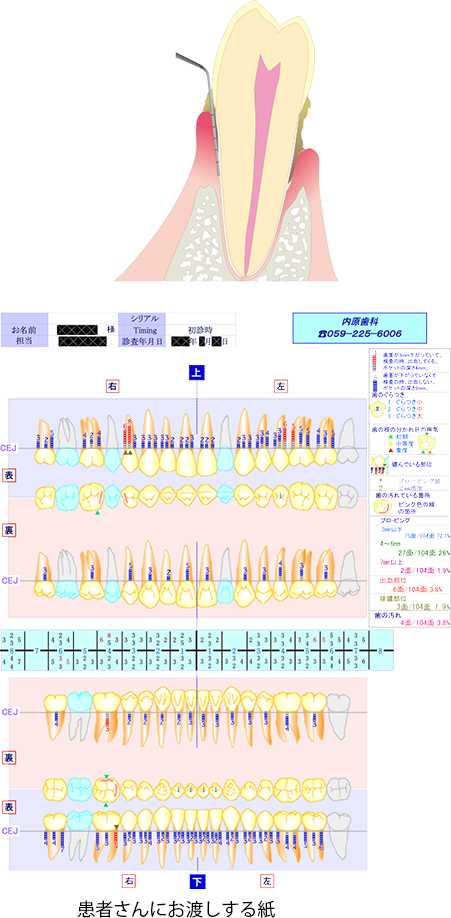

各種検査・診査

病状の診断や治療方法を考えるために必要な情報を集めます。

■口腔内診査

主訴との関連の有無に関わらず、お口全体の状態を把握します。

・かみ合わせの状態

・虫歯の有無

・歯周病の検査 など

3

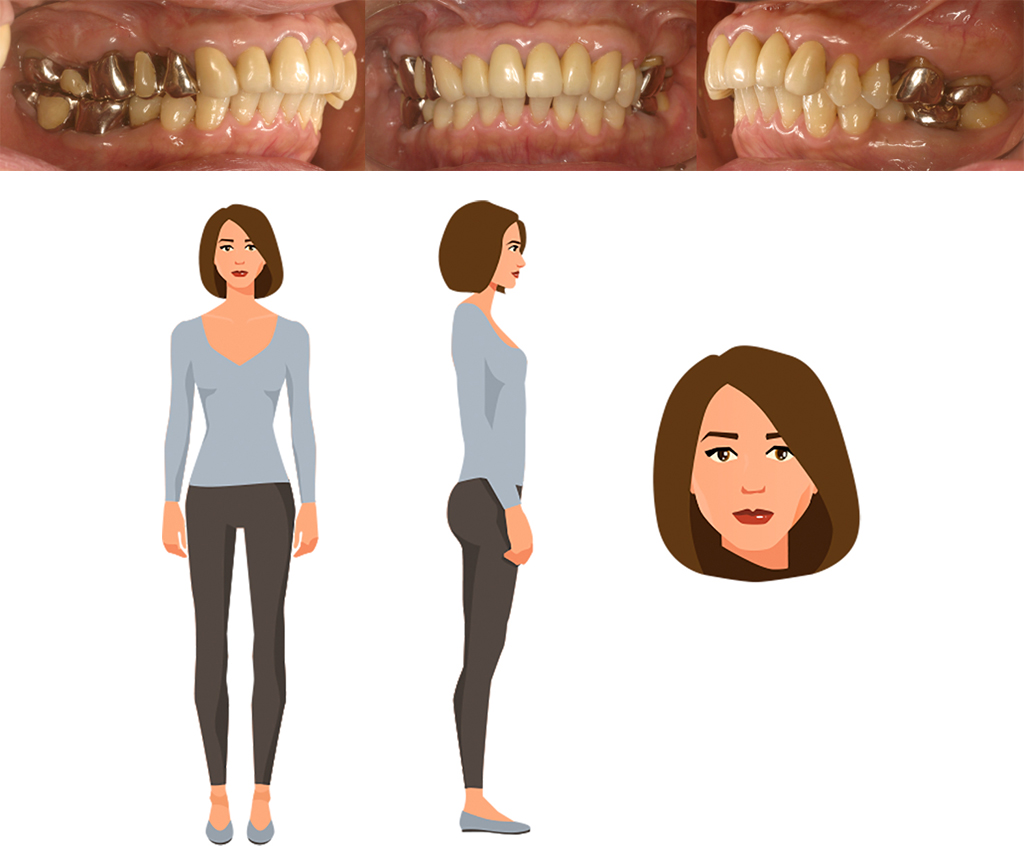

■口腔内外の写真撮影

お口の中のかみ合わせの状態や、

顔貌・姿勢を含めて撮影します。

3

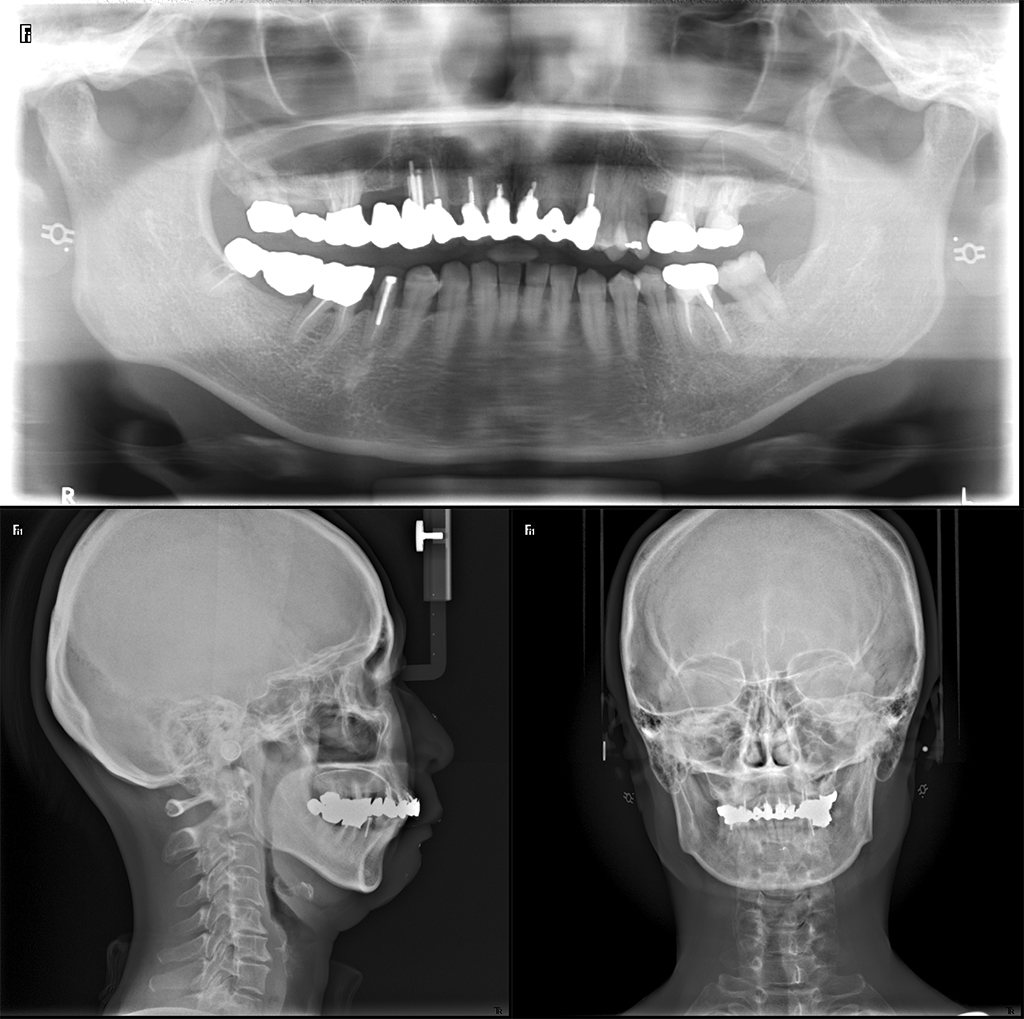

■レントゲン撮影

歯や骨の状態を見る通常のレントゲンに加えて、

必要に応じて舌や咽頭・気道を診査できる

レントゲンも撮影します。

3

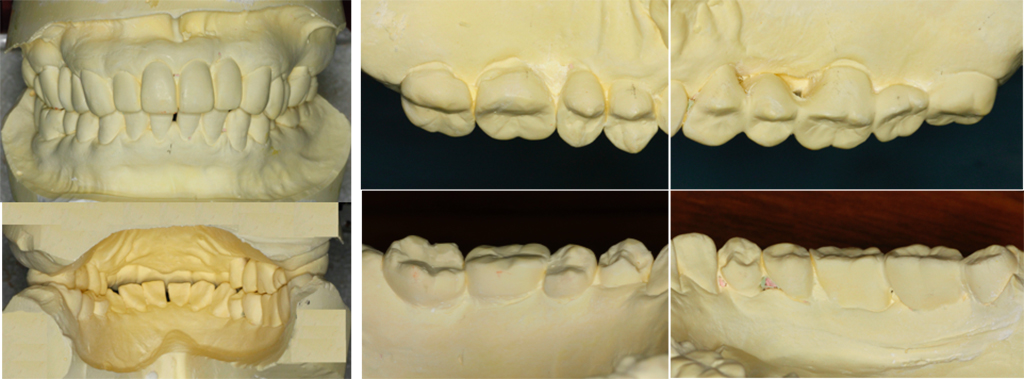

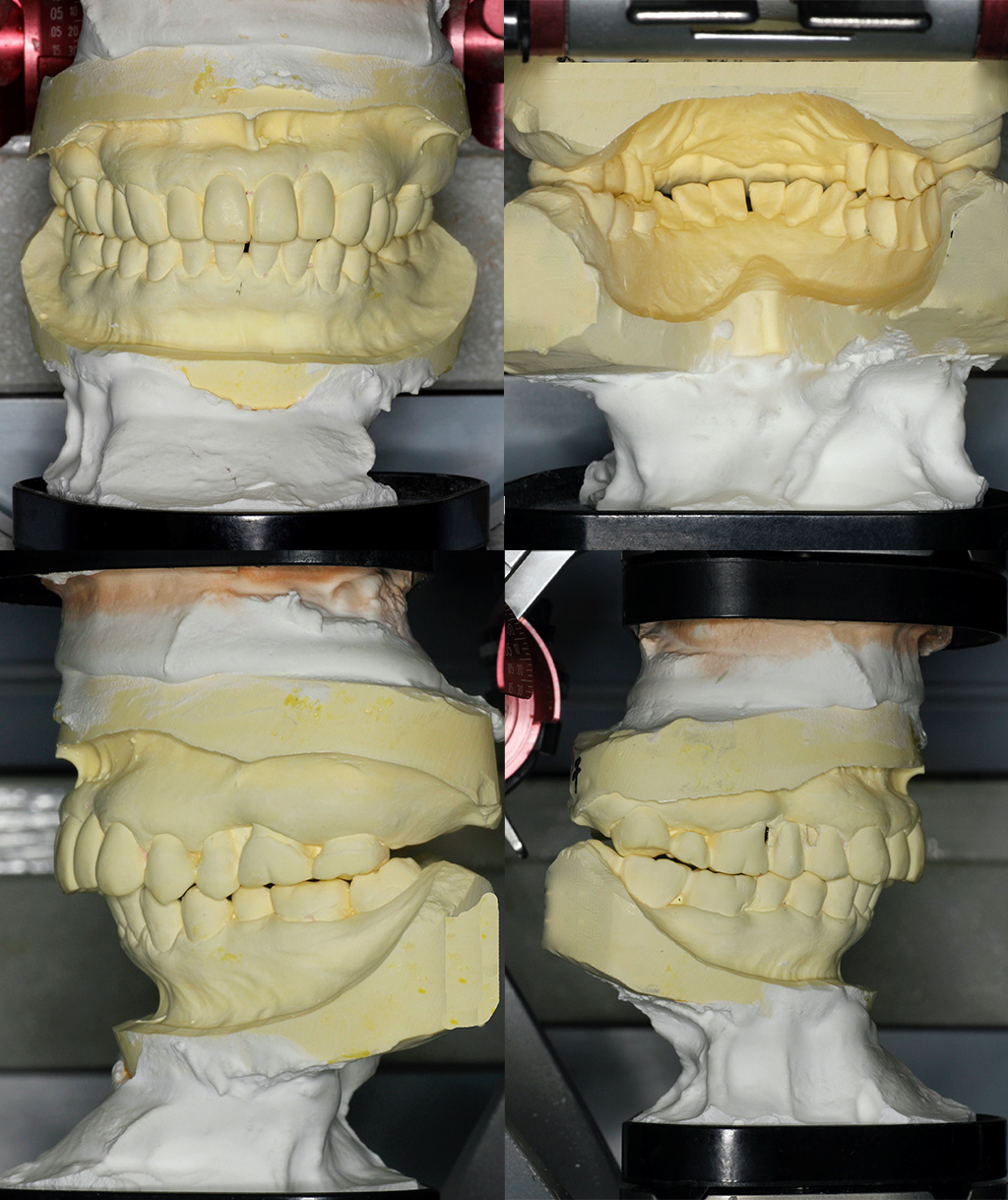

■模型採得

口腔内診査では見られない、詳細なかみ合わせに関する事柄

(上下の歯の接触状態・歯のすり減り度合・

顎や骨のゆがみ・舌の向きなど)を

さまざま角度から診査するために採得します。

4

Step 04

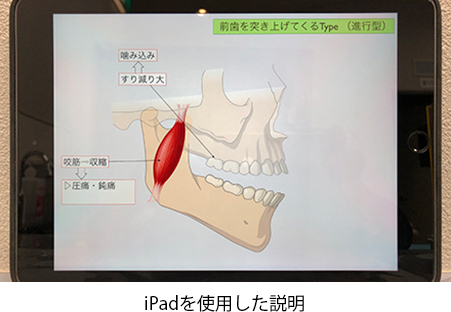

説明

問診や集めた情報から総合的に判断して、

主訴・不定愁訴などの症状とかみ合わせの関係を

お話しします。

さらに、治療によって改善可能と考えられる事柄や

程度を検査結果やiPadを使用してご説明します。

5

Step 05

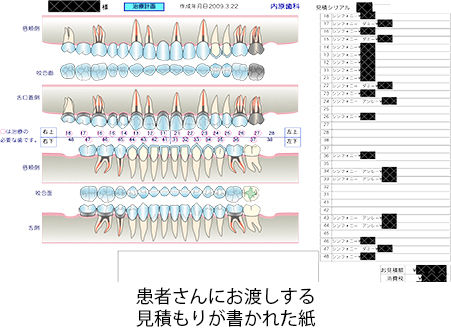

治療計画と費用の説明

前回の説明にて患者さまが治療に前向きになられたら、

治療の流れやかかる費用について再度ご説明し、

了解のもと治療を行っていきます。

Step 06

治療実際

治療の目的

〇力のコントロール:

歯に適切な方向へ力がかかるように

修正していきます。

〇不定愁訴への対応:

不定愁訴などの原因になっているかみ合わせの状態を

改善していきます。

〇生体との調和を考慮:

周囲の筋肉になじみ、サポートしあう歯の形や歯列の流れに

調整していきます。

〇舌のスペースの確保:

まばらにすり減り、低くなったかみ合わせを

均等に回復して、

嚥下や呼吸などに影響を与える舌が活動しやすい環境を

整えていきます。

7

Step 07

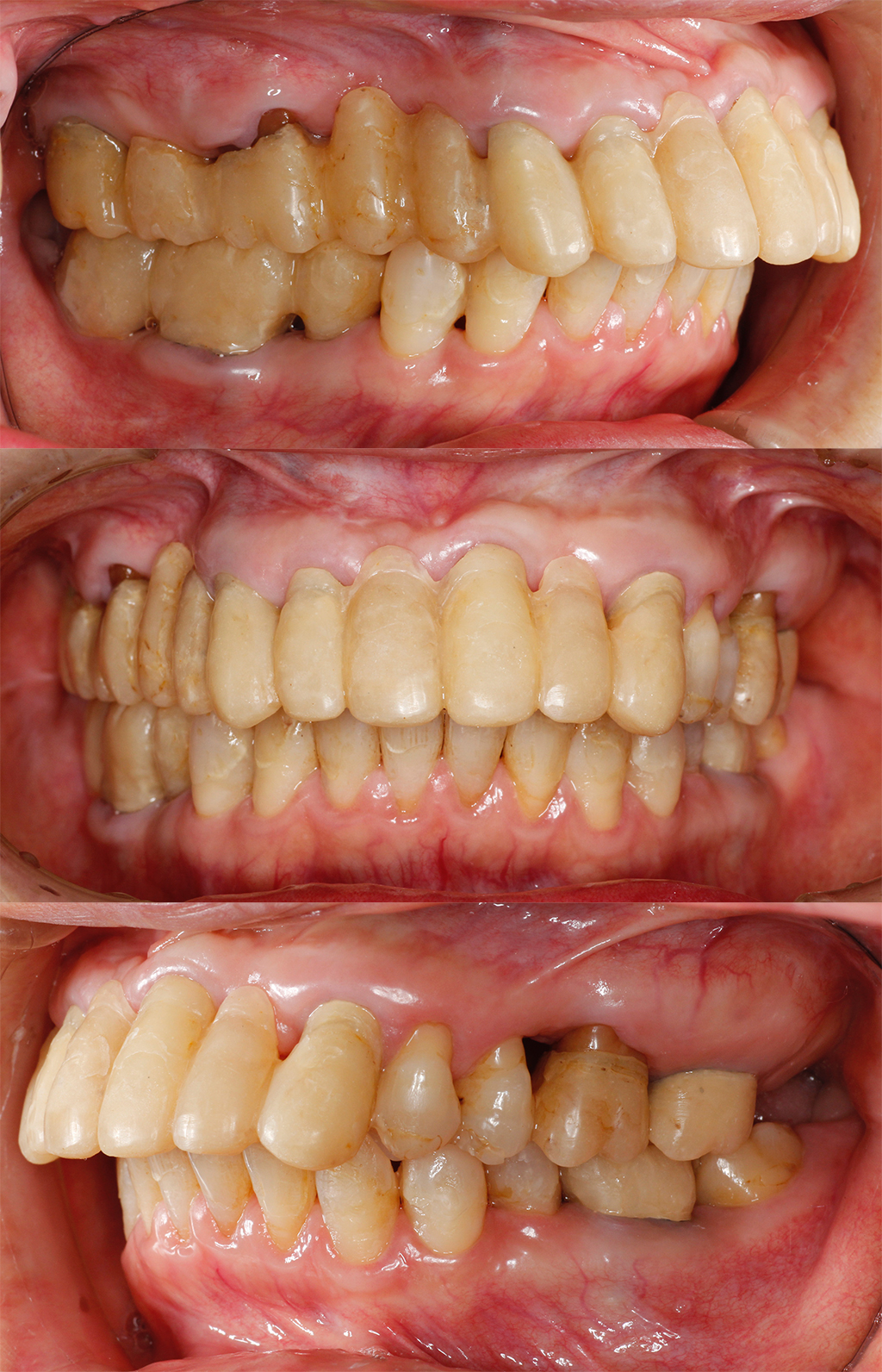

最終的な評価・説明

患者さまの主訴が改善し、

安定したかみ合わせになったと判断した場合、

最初の資料と比較して最終的な評価を行います。

▼

患者さまにも最初の資料との比較を見ていただきながら

ご説明します。

※この段階では、

お口の中に入っている被せ物は

仮の状態のもので、すり減りも早く

長期に使用可能なものではありません。

8

Step 08

最終的な被せ物に置き換え

改善された状態を長く安定させるため、仮の人工歯から

精度が高く硬い最終的な被せ物に置き換えていきます。

9

Step 09

治療終了時の説明

最終的な被せ物に置き換えた状態で、

患者さまの主訴が安定して

改善されていることを確認します。

患者さまに最初の資料との比較を見ていただきながら

変化をご説明し、生活する上での注意事項や

経年的なリスクについてもお話しします。

10

Step 10

メインテナンス処置

治療によって安定した状態を維持し、

経年的な変化のリスクに対して早期に対処していくために、

お口の中の掃除や、かみ合わせ・虫歯のチェックを

定期的に行っていきます。

今回のケースの費用:

○ハイブリッドセラミックブリッジ費用:

1本8万円×14= 112万円

○ハイブリッドセラミック費用:

1本8万円×2= 16万円

当院では、全体的な自費による

かみ合わせ治療だけでなく、

保険を含めた全体的な治療や

保険による部分的なかみ合わせの治療も行っております。

一度ご相談ください。

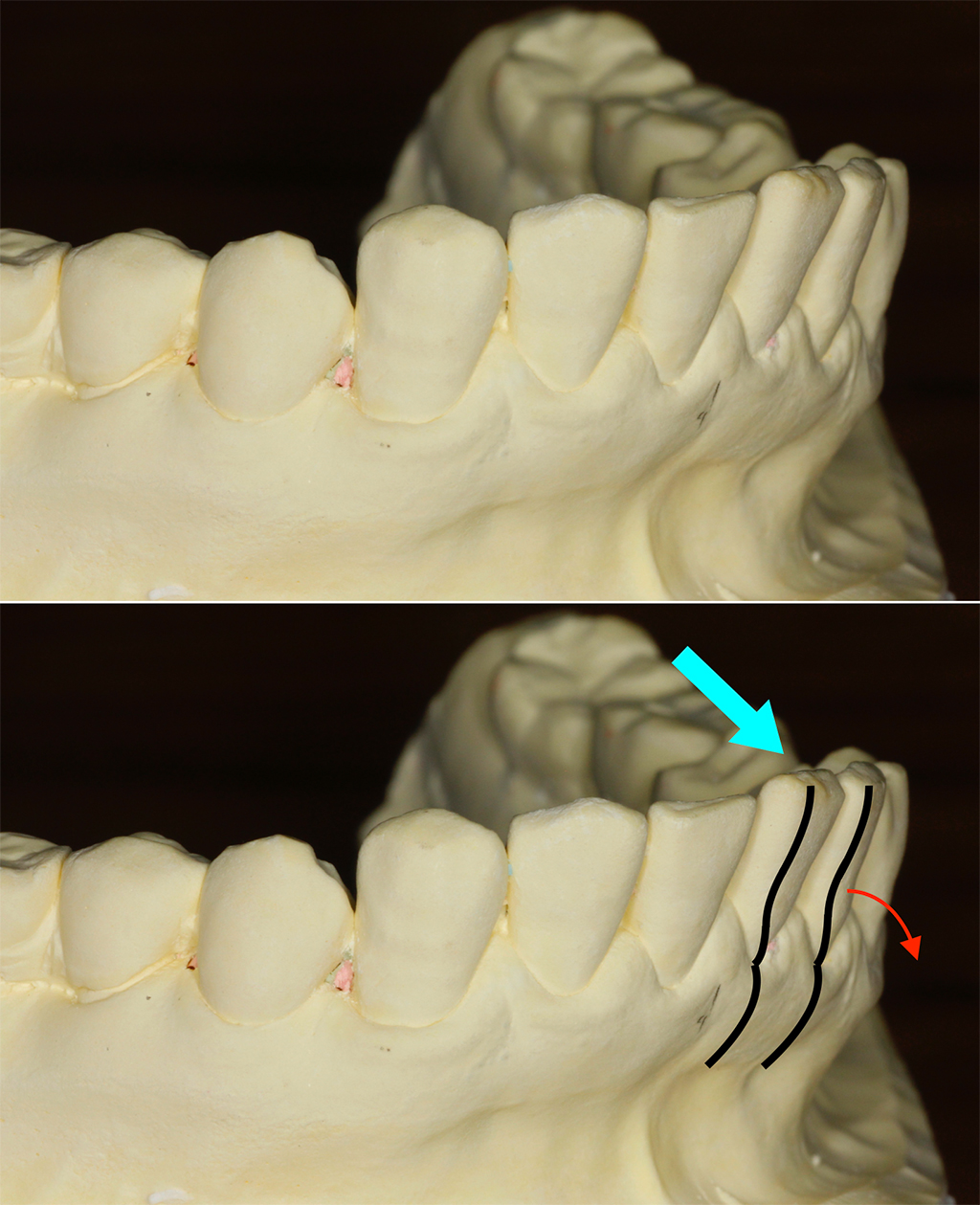

上下の歯の接触状態による

歯への影響

Influence

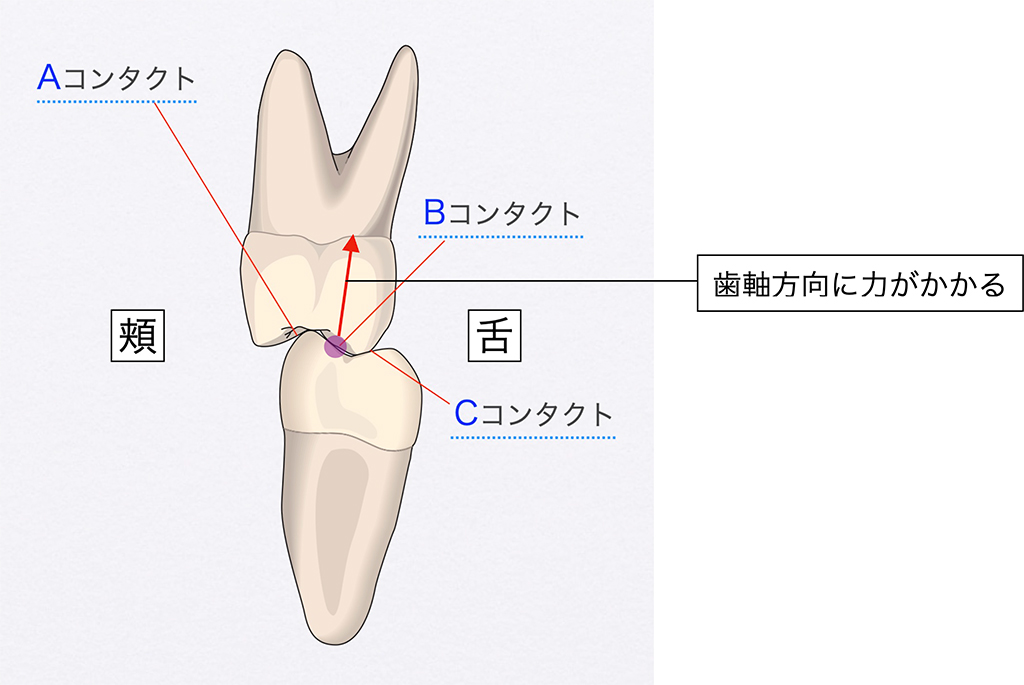

適切な歯の接触

歯の接触(頬舌的)は、図のように

A・B・Cの3つの接触点があります。

このうちBコンタクトでの接触はとても大切で、

歯の軸方向に噛む力がかかり、歯を変に揺さぶったり

しにくくなります。

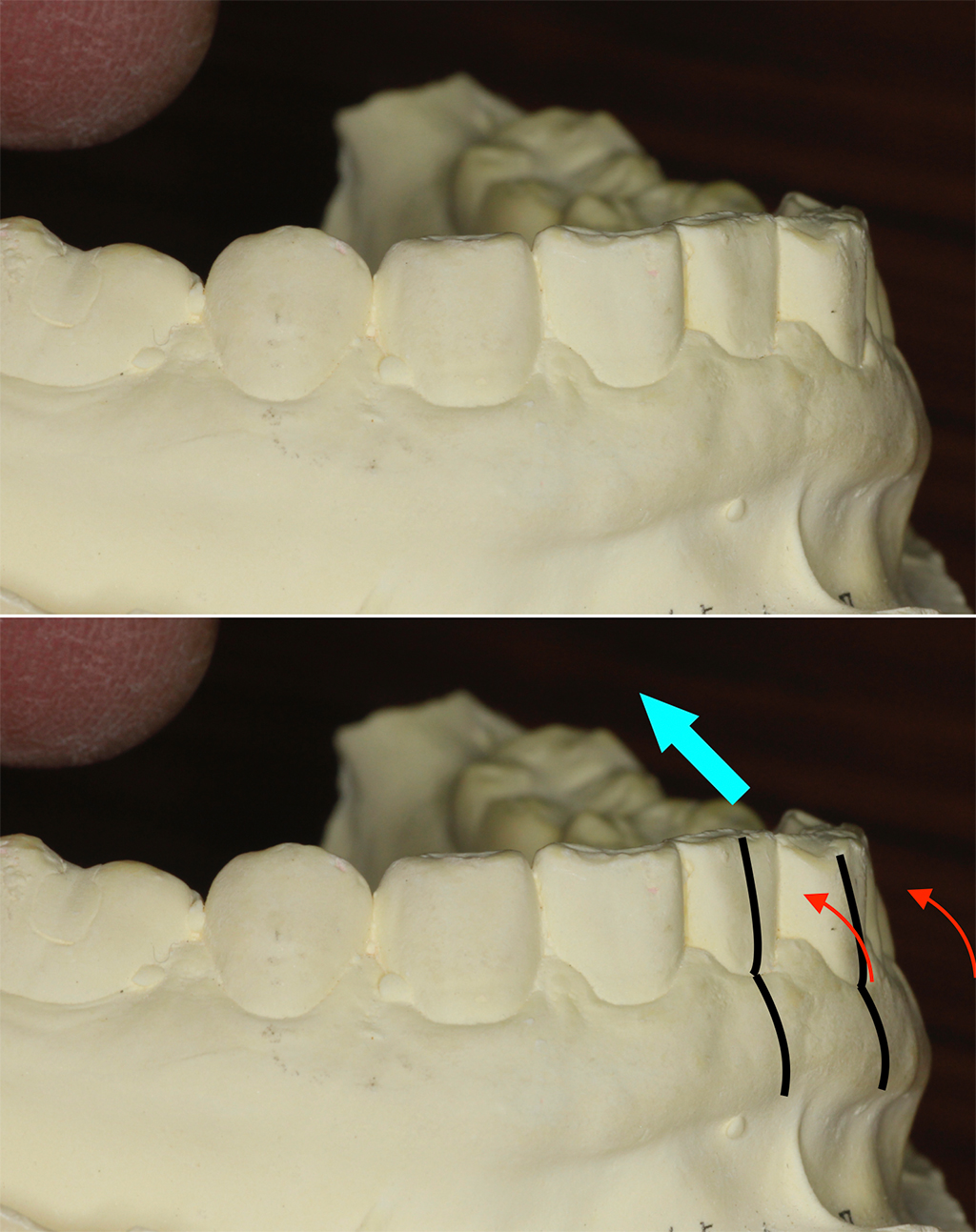

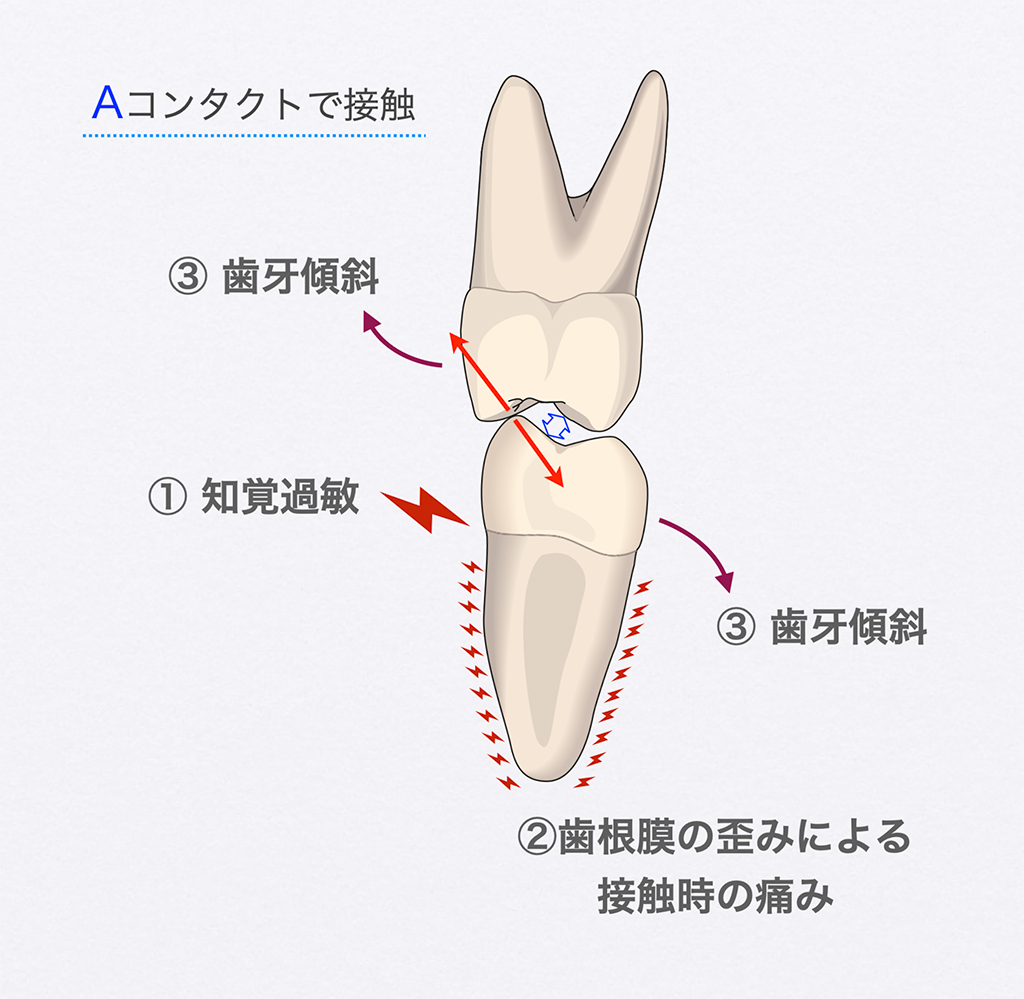

Bコンタクトでの接触が

弱いか、ない

Bコンタクトでの接触が弱かったり、なかったりすると、

歯が変に揺さぶられることになり

以下のことが起きてくる可能性があります。

①知覚過敏症状

②歯根膜の歪みによる接触時の痛み

③歯牙の傾斜

④周囲骨の吸収

⑤歯牙の破折

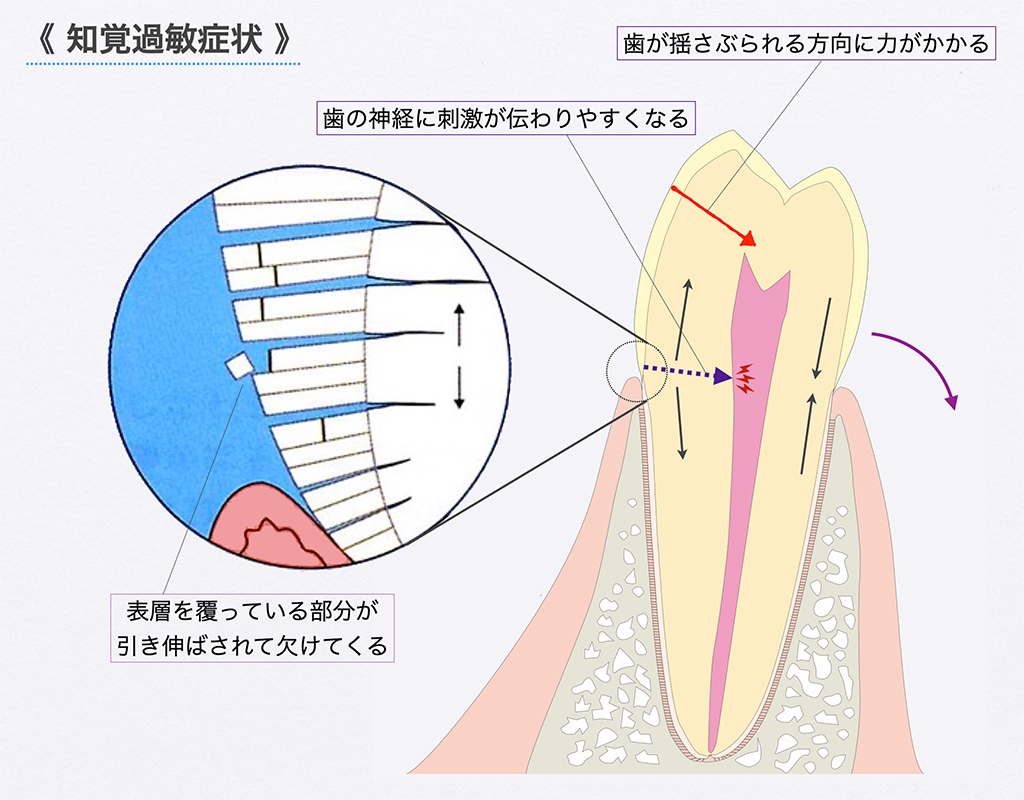

①知覚過敏症状

骨に埋まっている歯の根の部分と、歯茎から上の歯冠部分で

歯のたわみが異なり、その境目付近に細かな欠けが生じて、

知覚過敏症状が出ることがあります。

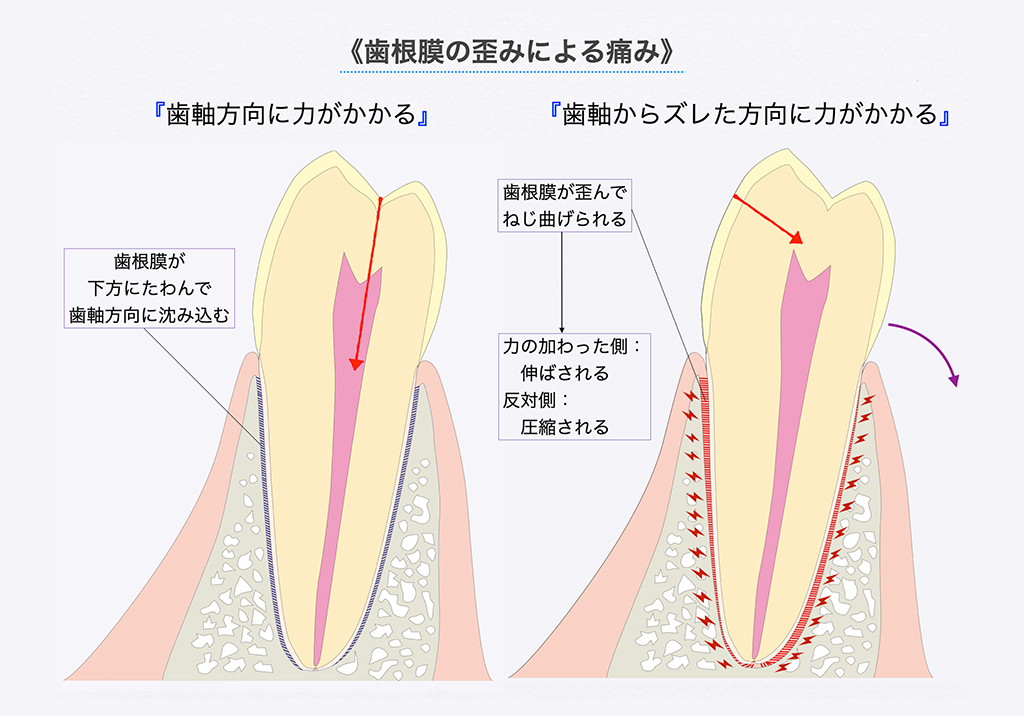

②歯根膜のゆがみによる接触時の痛み

歯が揺さぶられると、歯にかかる力を最初に受ける

歯と周囲の骨をつないでいる歯根膜が 変にひずみ、

噛んだときに痛みを感じることがあります。

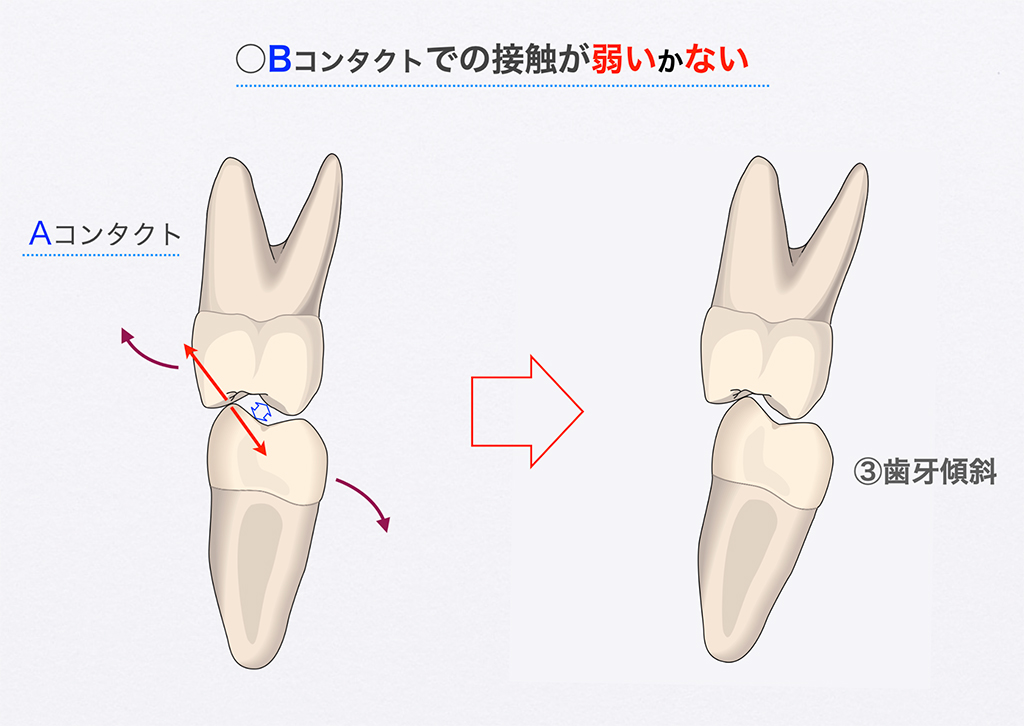

③歯牙傾斜

歯が揺さぶられ続けることで、

その方向に歯が傾斜していきます。

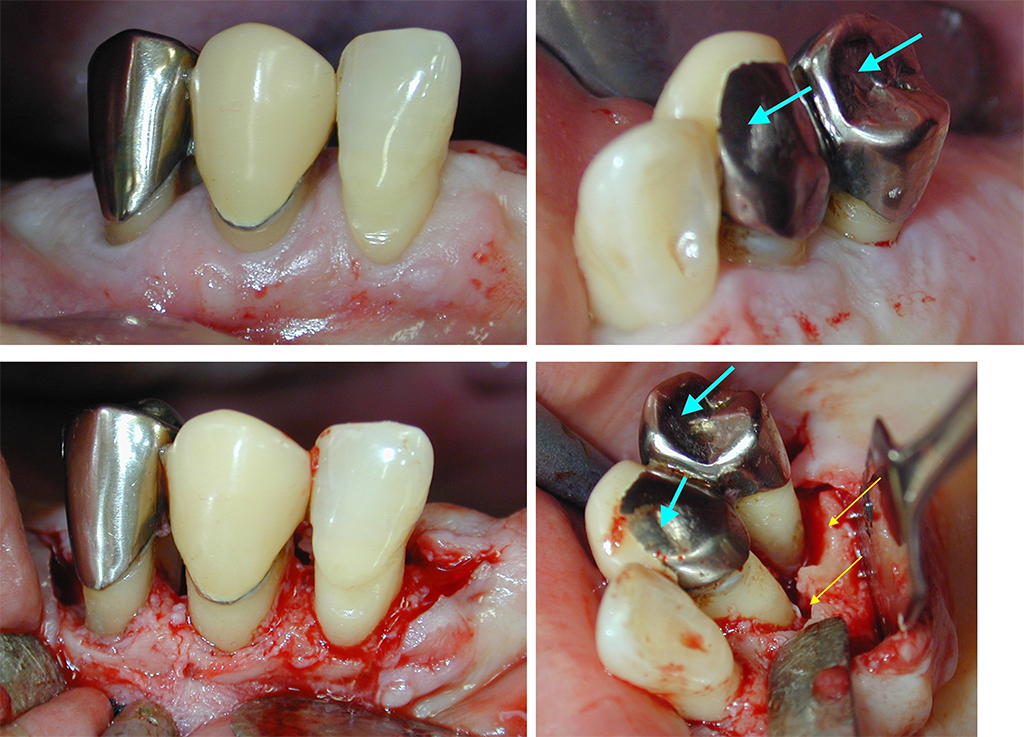

④周囲骨の吸収

歯牙傾斜が起きてからも

揺さぶられることが続くと(水色矢印)、

歯の周囲の骨が溶けていきます(黄色矢印)。

※(水色矢印)Aコンタクトでの接触で、

頬側に力がかかっている

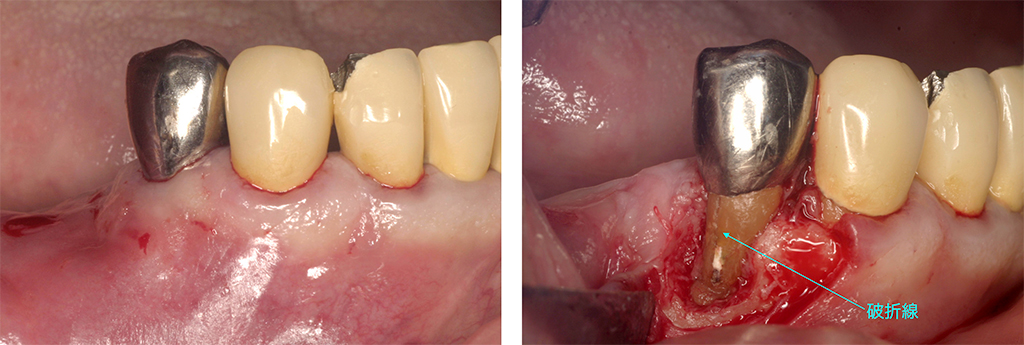

⑤歯の破折

さらに一方向からの揺さぶりが続くと、

最悪の場合、歯が割れてしまう場合もあります。

舌の働きとかみ合わせ

Function of the tongue

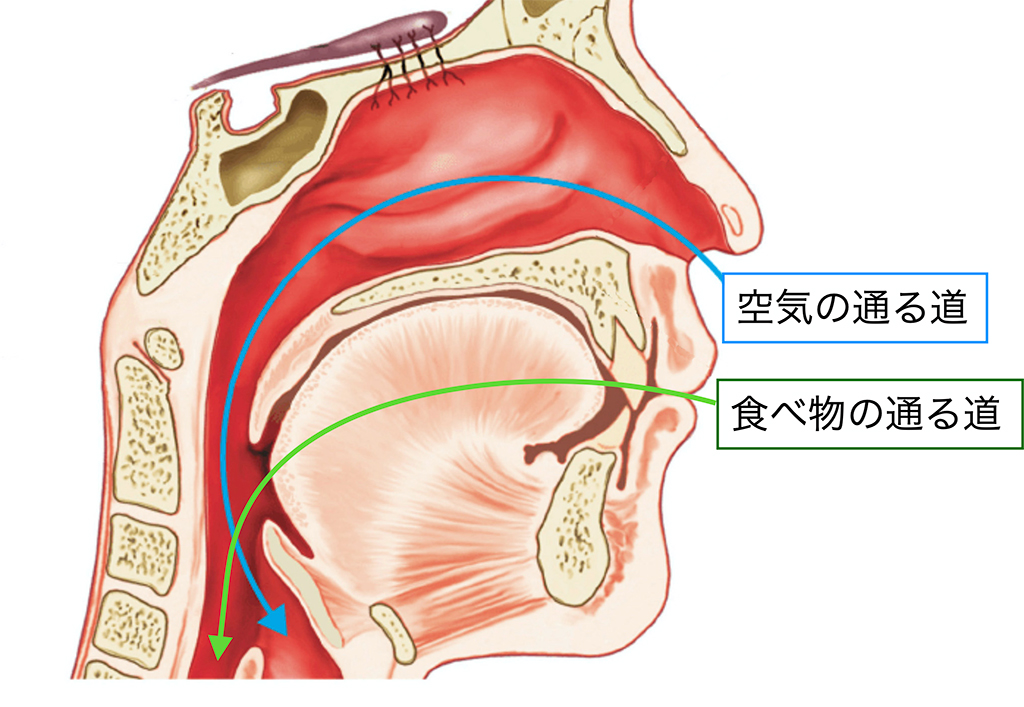

舌には、話をしたり(発語)、物を飲み込んだり(嚥下)、味を感じたりする(味覚)以外に、

〇歯列を頬側の筋肉と協調してサポートする

〇顎の位置を安定させる

〇呼吸にも影響を与える

などの働きがあります。

舌の居場所である歯列の内側のスペースがゆがんだり狭くなったりすると、

舌の向きもゆがんだり、位置が喉の方に移動したりして、

舌がスムーズに機能できなくなります。

また、バランスが崩れてさまざまな障害が出てくることがあります。

※嚥下障害・味覚障害・歯列のゆがみ・顎の位置のズレ・呼吸路の狭窄など

舌の居場所である歯列の内側のスペースをきちんと整え、確保する必要があります。

呼吸と嚥下

お口の中のスペースは、いわゆる「舌の部屋」です。

かみ合わせが低くなると、お口の中が狭くなり、舌の位置や形状に影響を及ぼします。

部屋が狭くなると、

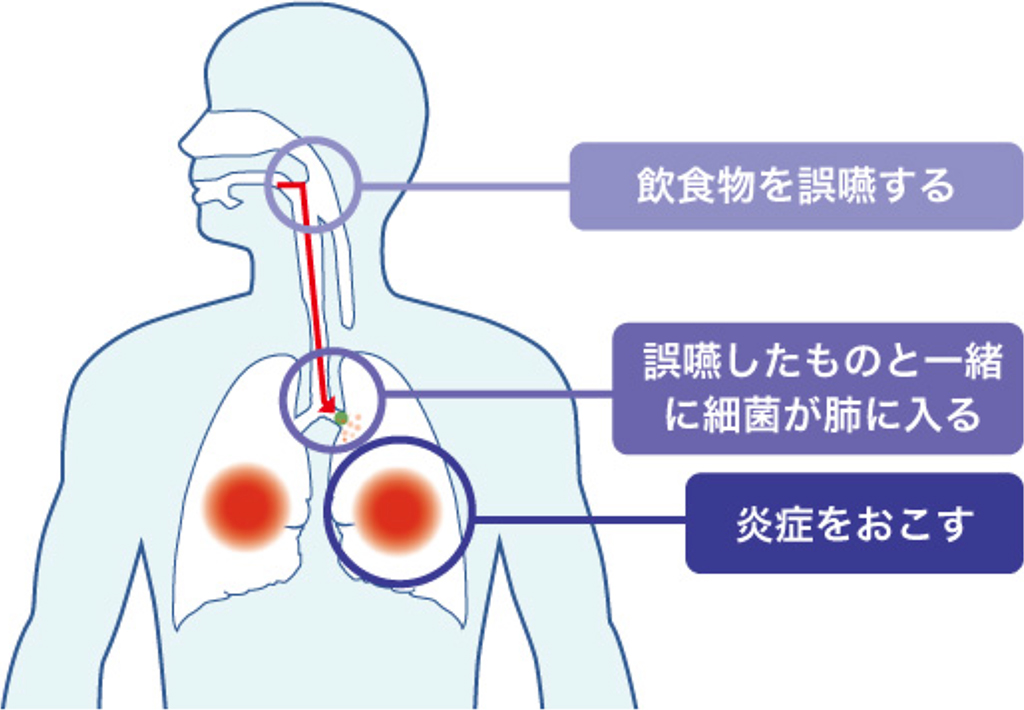

◯ 舌がスムーズに動けない ⇨ 食べ物をスムーズに飲み込めない = 誤嚥

◯ 舌が喉の方に(咽頭部に)移動する ⇨ 呼吸路が狭くなる = 呼吸がしづらくなる

◯ 嚥下障害・誤嚥性肺炎

◯ 鼻呼吸から口呼吸に変わりやすくなる

ということが、起こる可能性が経年的に生じてきます。

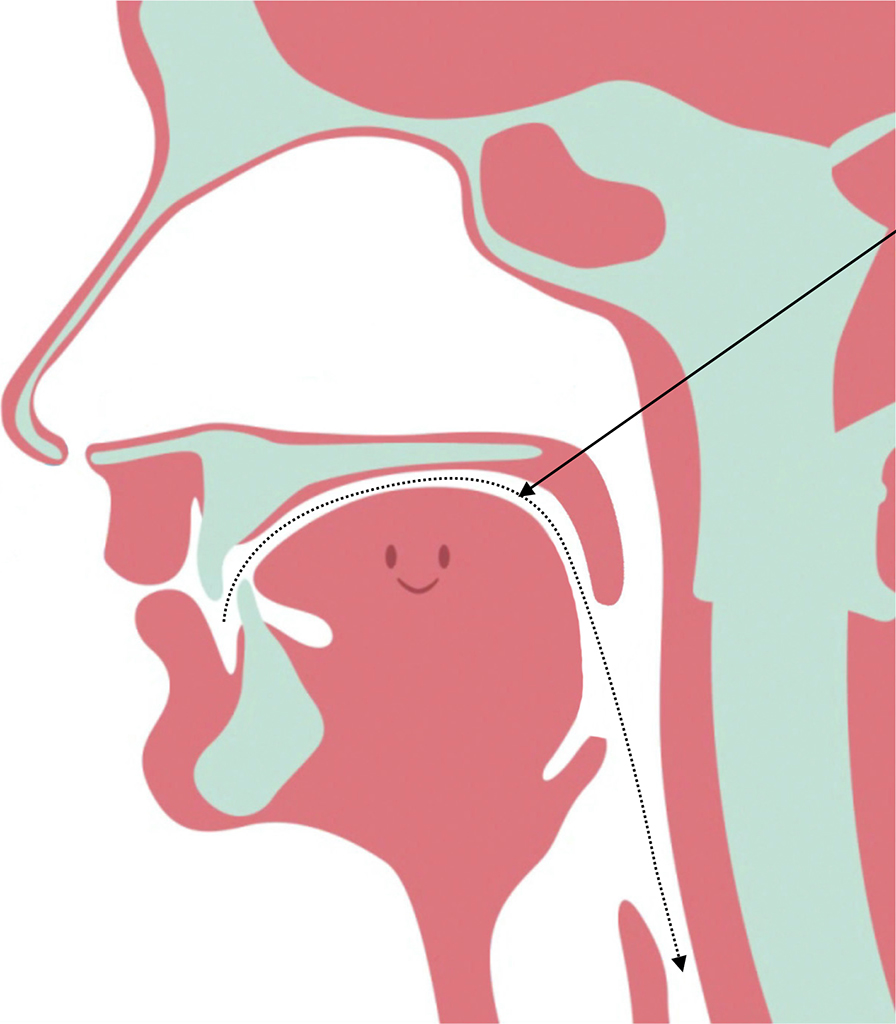

嚥下への影響

舌のスペースが狭くなり、活動できる領域が減ってゆとりがなくなることや、舌がゆがんだり喉の方に移動したりすることで、

スムーズな嚥下運動(飲み込む動作)がしにくくなります。

健常例

舌がスムーズに飲み込む運動を行えるスペースが十分にある。

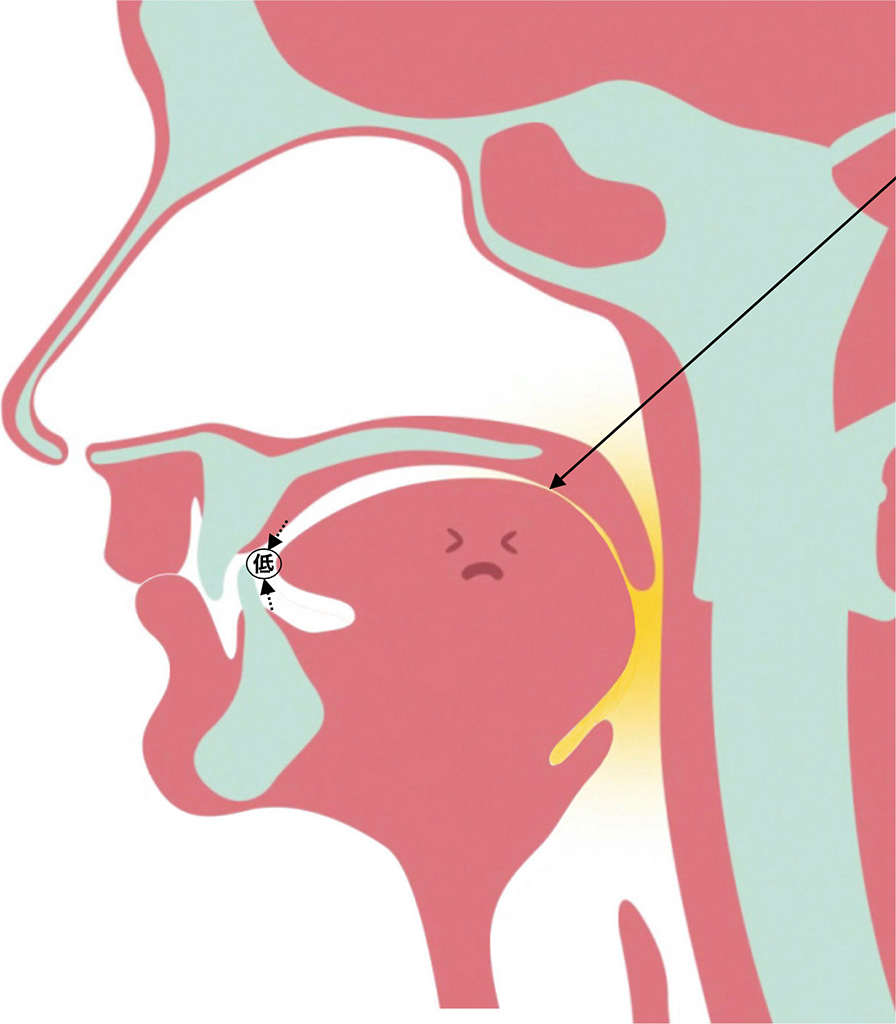

嚥下障害例:誤嚥・残留

かみ合わせの高さが低くなることで、

お口の中のスペースが狭くなります。

そのためスムーズに食べ物を送り込んで

飲み込む運動ができず、誤嚥を起こすリスクが高まります。

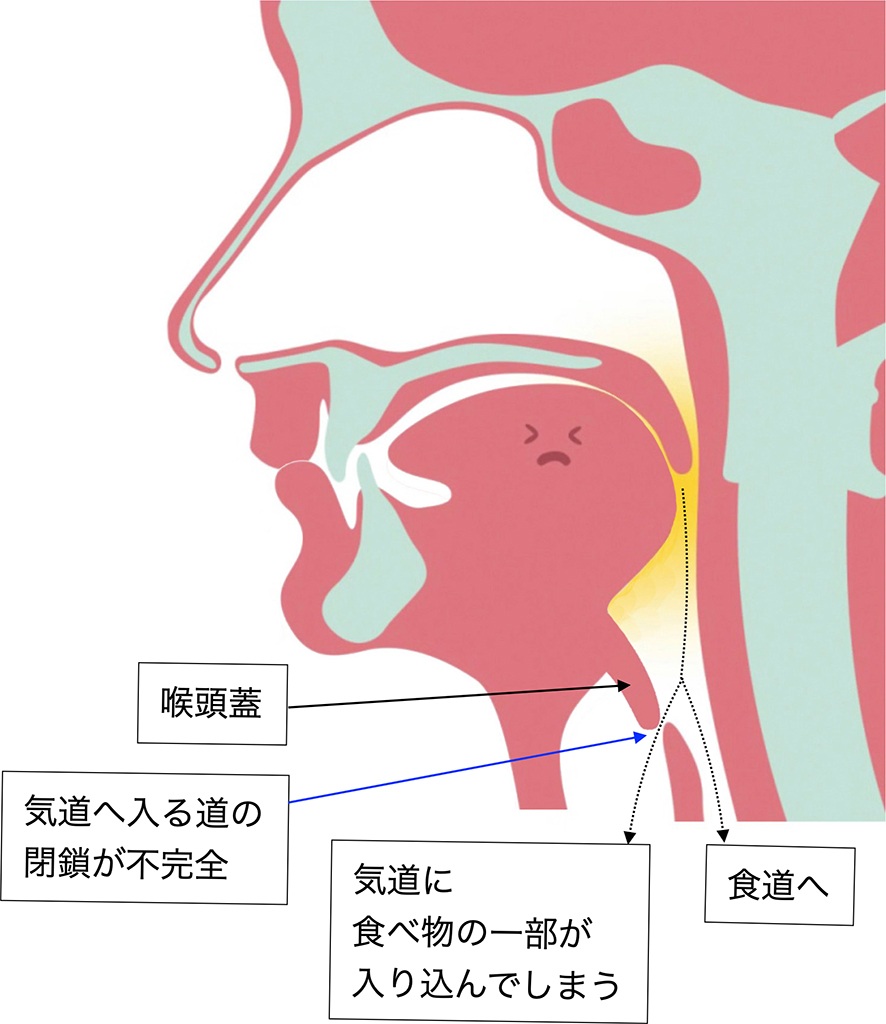

舌の動きが悪くなることで、連動する喉頭蓋(※)の動きも悪くなり、気道と食道の振り分けのための閉鎖が不完全になってしまいます。

※喉頭蓋:呼吸のために入ってきた空気は気道(気管)へ、口から入ってきた食べ物は食道へと、喉で振り分けを行うための閉鎖弁の役割

〇嚥下困難:飲み込みにくい

〇誤嚥:食べ物が気道に入り込んでしまう

〇食物摂取障害による「栄養低下」が

起こる可能性があります。

〇誤嚥による「誤嚥性肺炎」を

引き起こすリスクが高まります。

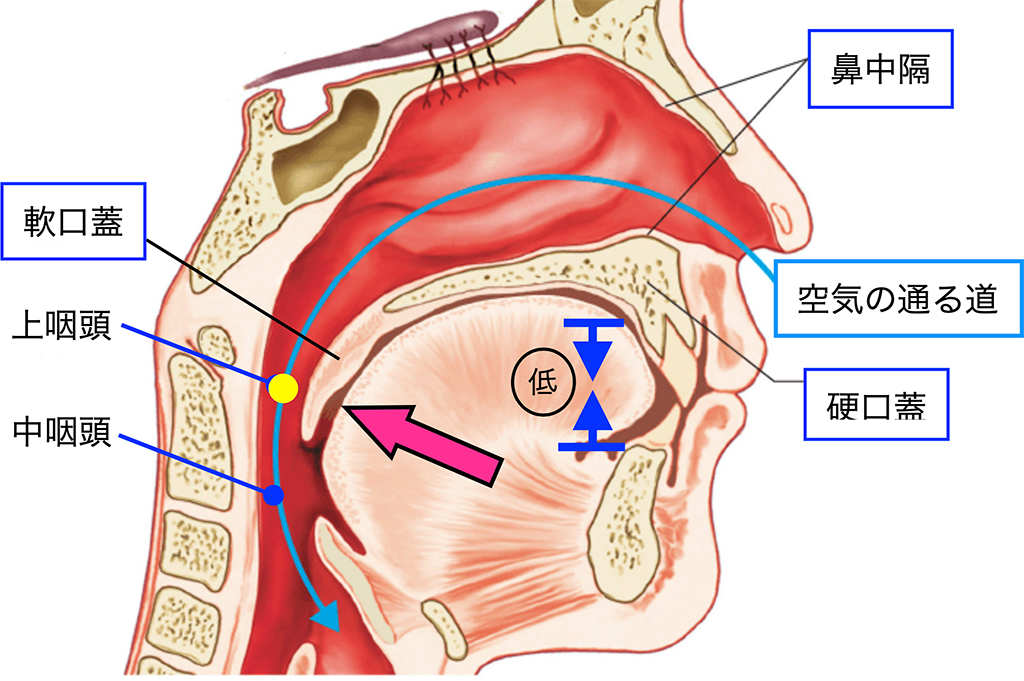

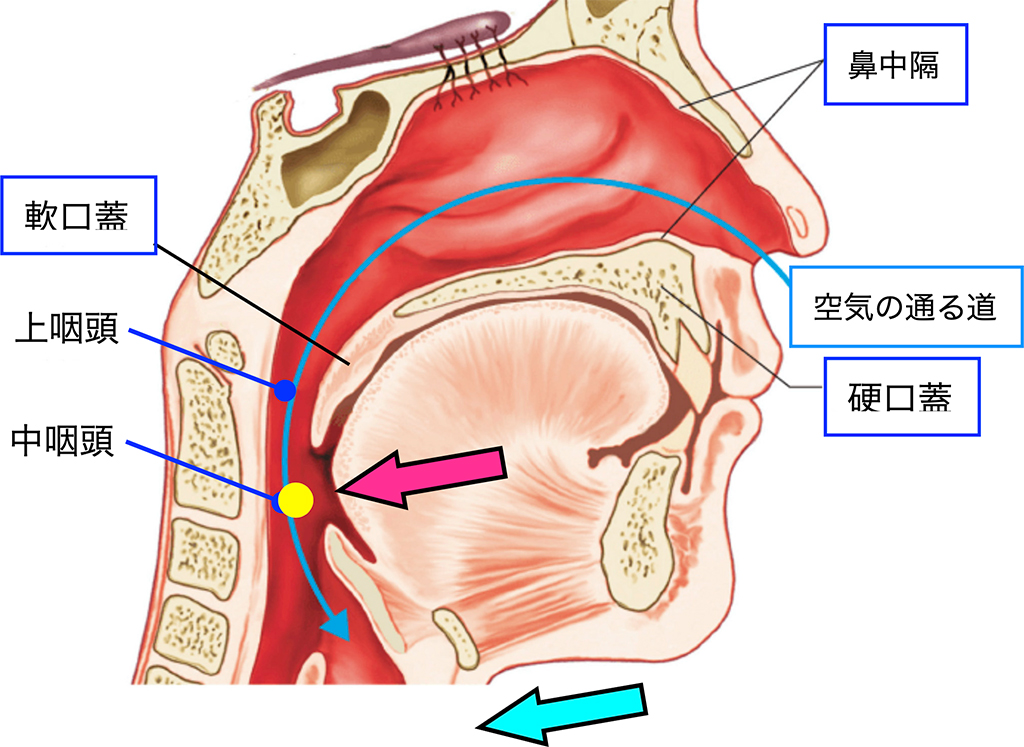

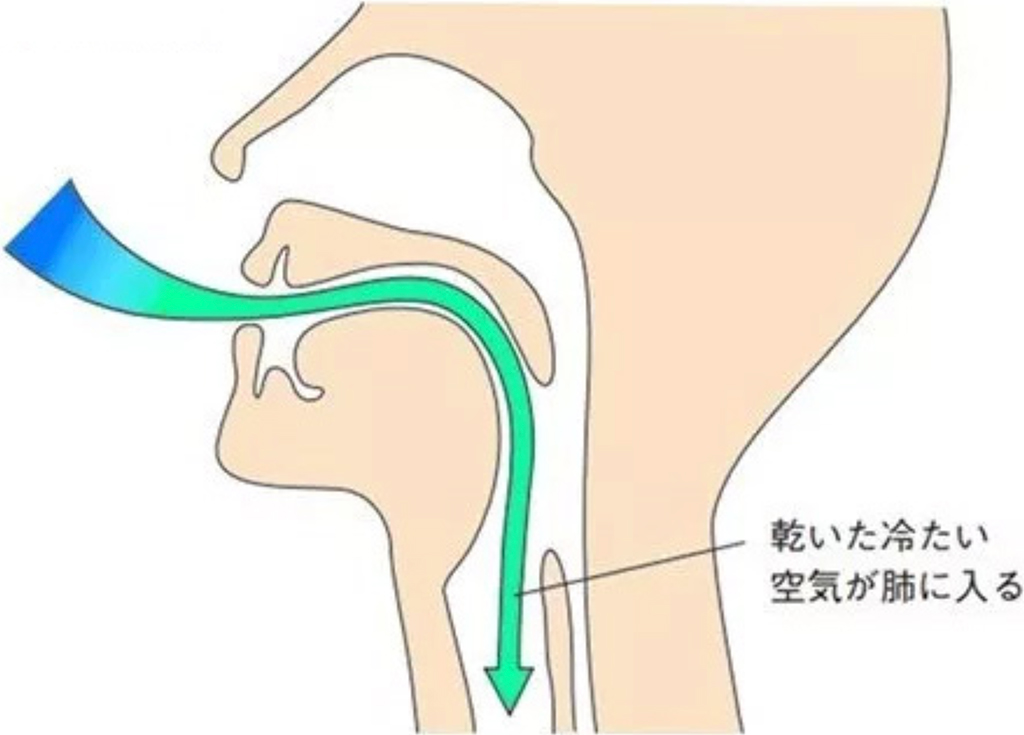

呼吸への影響

お口の中が狭くなると、舌は喉(咽頭)の方に移動して緊張してしまいます。

◯ 鼻呼吸への障害

鼻の領域とお口の領域を分ける軟口蓋部を、後方で緊張している舌が押し上げることにより、

鼻から入った空気が気管に降りて行きにくくなり、鼻呼吸がしづらくなってしまいます。

◯ 呼吸路への障害

後方で緊張している舌が、喉(咽頭)の方に落ち込んでいったり、下の顎が後方に移動したりすることで、喉(咽頭)を圧迫します。

すると、鼻呼吸だけでなく、呼吸自体に悪影響を及ぼすことがあります。

◯ 鼻呼吸への障害

メインの呼吸が鼻呼吸から口呼吸に変わってしまいます。

◯ 呼吸路への障害

就寝中、さらに舌が喉(咽頭)の方に落ち込むと、無呼吸症候群(SAS)を発症することもあります。

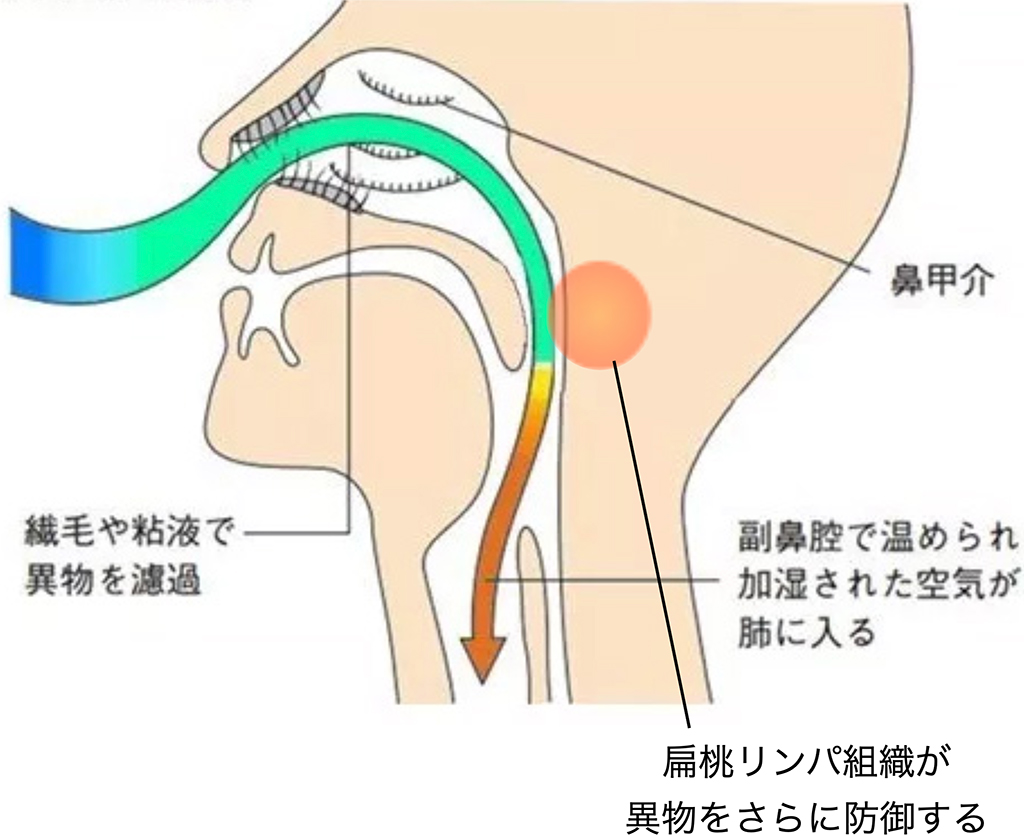

鼻呼吸と口呼吸の違い

同じ呼吸でも、鼻でするのと口でするのでは大きな違いがあります

鼻呼吸の場合

鼻呼吸では、鼻毛や線毛といった防御機構により、

花粉やチリ、バイ菌などを空気中から

効率よく除去できます(70%のフィルター効果)。

また、加湿・加温能力もあり、冷たくて乾燥した空気でも、

身体にとって害の少ないきれいな空気にして

肺へ送り込みます。

口呼吸の場合

口呼吸では、フィルター効果や加温・加湿もないため、

冷たく乾燥した空気が汚れたままで

肺に送られてしまいます。

また、お口から空気を取り入れることで、唾液が乾燥して、

唾液による殺菌作用や自浄作用が弱まり、

細菌の活動性が高くなることで、

むし歯や歯周病のリスクが高くなります。

当院では、舌の位置を整え、安定させる治療を行っております。

嚥下障害・味覚障害・歯列のゆがみ・顎の位置のズレ・呼吸路の狭窄などで

お困りの方は、一度ご相談ください。

料金表

| かみ合わせ治療料金 | |

|---|---|

| かみ合わせ矯正料金(1枠) | 6000円 |

| 診断用レントゲン料金 (セファロ・PA4枚) |

5000円 |

当院では、全顎的なかみ合わせ治療だけでなく、

保険を含めた部分的なかみ合わせの治療も行っております。

一度ご相談下さい。